智慧园区

目前,业界对于“智慧园区”概念还没有一个统一的、完整的认知和定义。在樊森所著的《智慧园区》中定义为“智慧园区就是利用新一代信息与通信技术来感知、监测、分析、控制、整合园区各个关键环节的资源,在此基础上实现对各种需求做出智慧的响应,使园区整体的运行具备自我组织、自我运行、自我优化的能力,为园区服务对象创造一个绿色、和谐的发展环境,提供高效、便捷、个性化的发展空间”。 在王文利主编的《智慧园区实践》中,智慧园区是“以园区+互联网为理念,融入社交、移动、大数据和云计算、将产业集聚发展与城市生活居住的不同空间有机组合,形成社群价值关联、圈层资源共享、土地全时利用的功能复合型城市空间区域。”

综合各种文献资料,以及信息技术对园区的转型升级与创新发展的重要作用,智慧园区可以定义为物理空间的园区通过综合应用移动、物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术,使园区具备设备设施互联互通、数据资料开发共享、园区各方协同运作、园区产业创新发展的能力,实现对园区资源优化配置与集约化利用,园区全生命期的数字化、在线化、智能化、精细化管理,提高园区运行效率,降低运营成本,降低环境污染,消除安全隐患,实现园区的可持续发展的先进发展模式。

“互联网+”安全生产监管大数据平台将移动互联网、物联网、云计算技术等先进技术应用到安全生产监督管理业务中,通过感知数据到统一集中管理,海量信息的智能化处理,构建一个面向服务的智慧安全监管平台,实现安全生产要素实时监控、事故隐患智能分析、智慧安全管理、应急协同指挥、培训教育考核一体化的“互联网+”大数据管理创新模式,为企业安全生产和政府部门监督管理提供高效实时的智能应用与服务。

平台的建设能有效推进安全生产信息化技术创新,加强信息化基础设施建设和标准体系建设,强化安全生产信息系统开发和信息资源利用,促进园区、企业和各级安全监管部门之间的互联互通和监管监控。

通过信息化技术对园区所有的可管理的设备进行统一的纳管,通过对物理设备的数据收集能够更加智能地了解园区的基础运行状态,然后可以根据状态合理的调整园区内的资源分配、资源联动、管理决策等相关服务,让使用者能够感受到更加优质的服务。

系统的整体架构分为四层:感知层、通信层、支撑层、应用层。感知层是跟园区相关各类终端设备,实现园区数据总览、封闭化管理、入侵报警、视频监控、停车管理、重大危险源管理、安全监管、智慧消防、智慧环保等系统等设备实时和非实时监测;通信层既是传输通道,实现设备到平台的数据传输;支撑层包括物联网云平台、GIS支撑、BIM支撑、数据共享、开放、治理等功能;应用层就是园区的业务应用系统,主要展示、分析和告警与园区总览、封闭化管理、入侵报警、视频监控、停车管理、重大危险源管理、安全监管、智慧消防、智慧环保等系统业务相关的数据,有力支撑智慧园区的运行、服务和管理决策分析。

一、分级指标

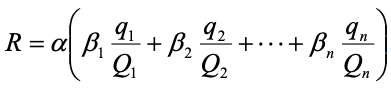

采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二、R的计算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);

β1,β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数;

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三、校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值,见表1和表2:

表1 校正系数β取值表

危险化学品 类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类 危险化学品 |

β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注:危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表2 常见毒性气体校正系数β值取值表

毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |

β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |

β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注:未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值,剧毒气体可按β=4取值。

四、校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量,设定厂外暴露人员校正系数α值,见表3:

表3 校正系数α取值表

厂外可能暴露人员数量 | α |

100人以上 | 2.0 |

50人~99人 | 1.5 |

30人~49人 | 1.2 |

1~29人 | 1.0 |

0人 | 0.5 |

五、分级标准

根据计算出来的R值,按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

危险化学品重大危险源级别 | R值 |

一级 | R≥100 |

二级 | 100>R≥50 |

三级 | 50>R≥10 |

四级 | R<10 |

双重预防

安全双重预防机制建设就是指安全两个体系建设,具体就是安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理两个体系。

1.风险分级管控

重点是分级,既是将风险分级,也是将责任分级。

在建设双重预防体系的过程中,需要将风险进行分级,根据相应的风险分级法,将风险分为“红、橙、黄、蓝”四色风险等级,分别对应“重大风险、较大风险、一般风险、低风险”,与此同时为了将责任落实,避免出现推诿、错漏的情况出现,将事故发生后的责任也进行分级,一般分为“公司、车间、部门、员工”,每个级别对应相应的风险管控层级,方便落实责任和风险点的划分。

2.隐患排查治理

隐患排查即根据国家相关法律法规,各行业的相关标准,将隐患进行排查,并降低事故发生的可能性乃至遏制事故的发生。在隐患排查的过程中,要知悉哪些风险点上存在着哪些相对应的安全隐患,什么样的情况下会造成事故的发生。安全隐患的存在通常源于四个因素:人的不安全行为、物的不安全状态、环境的原因、管理的缺失,即通常所说的人、物、环、管。

近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到”的问题突出。针对这种情况,习近平总书记多次指出,对易发生重特大事故的行业领域,要将安全风险逐一建档入账,采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作体系。

构建双重预防体系就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题,强调安全生产的关口前移,从隐患排查治理前移到安全风险管控,双重预防机制建设是与国际接轨,是现代风险管理理念的体现,是从源头上防范事故的一场变革。

同时随着城市化快速发展带来新的挑战,大工业化生产带来风险聚集,新产业新业态提出新的要求等,造成一系列的压力挑战也促成了双重预防机制的建立。

可以说安全风险管控到位就不会形成事故隐患,隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故,要通过双重预防的工作体系切实把每一类风险都控制在可接受范围内,把每一个隐患都治理在形成之初,把每一起事故都消灭在萌芽状态。

技术架构

物联网是指通过信息传感设备[例如无线传感器网络节点、射频识别(RFID)设备传感器、GPS等信息传感器、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等]按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是互联网基础上的延伸和扩展的网络。

物联网大致被公认为有四个层次:底层是用来感知数据的感知层,第二层是数据传输的网络层,第三层是Io T连接管理层,最上层则是行业应用层。其中感知层由各种具有感知能力的设备组成,主要用于感知和采集物理世界中发生的物理事件和数据。感知层至关重要,是物物相连的基础,是实现物联网的最底层技术。物联网感知层是物联网络建立的基础,深入地了解物联网感知层的网络层部分为建立低成本、高效、灵敏的物联网络提供一定的依据。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢,它是物联网获识别物体,采集信息的来源,其主要功能是识别物体、采集信息

随着传感器成本的下降,以及网络通信技术的飞速发展,物联网技术已被应用于生产生活的方方面面。

在智慧园区的运营管理中,各种类型的园区已经越来越多地利用IoT技术物联感知、实时传输、智能处理的特点进行智慧化应用。

在智能楼宇建设方面,园区可进行水、电、气等数据等实时监测和精准测量,空调、照明、供热、电梯等系统等控制,对设备的健康、运转情况进行相应的检查以及故障维护,达到智能化管理楼宇的目的。

在智能管理方面,智慧园区有很多智能设施(井盖、路灯、消防栓等),运用Io T技术,可以对这些市政设施等状态实时了解和监控。例如智能井盖,可通过园区物联网管理平台进行资产管理、实时定位、防盗或者报警联动。

在智能安防方面,安防和园区管理密不可分,通过各类传感器,可实现远程管理和远程授权门锁或门禁,定位巡检,外部入侵等探测,从而对全园区实现全方位安放监测

数字孪生(Digital Twin)是通过对物理世界的人、物、事等所有要素进行数字化,在信息空间进行克隆再造一个与之相对应的“虚拟世界”,形成物理空间上的实体世界和信息空间上的数字世界相互映射、同生共存、虚实融合的数字孪生双体。

数字孪生技术在工业领域大型高端装备制造业中得到广泛应用,通过搭建数字孪生生产系统,实现从产品设计、生产计划到制造执行的全过程数字化。近年来,工业4.0、工业互联网和智能制造的蓬勃发展,使得数字孪生技术受到业界的广泛关注,成为社会上一个热点技术领域。基于数字孪生的智慧园区,是指利用BIM+3D GIS和物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术,实现物理园区全过程、全要素、全方位的数字化、在线化、智能化、构建起物理维度上的实体园区和信息维度上的数字园区协同运作、互联互通、全面感知、智能处理、虚实融合的线上线下相结合的园区发展新形态。

BIM代表建筑信息模型化或建筑信息模型。BIM是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关的工程数据模型,是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。BIM能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源,是对工程对象的完整描述,可被建设项目各参与方共享使用。

BIM技术应用于建筑、市政等工程项目等规划设计、建造、运维全过程,项目所有参与方能够以三维可视化方式在模型中操作信息和在信息中操作模型,进行协同工作,从根本上改变传统的依靠符号文字形式表达蓝图进行项目设计、建设和运营管理的工作方式,实现在建筑项目全生命周期内提高工作效率和质量、降低资源消耗、减少错误和风险的目标。

3D GIS是随着计算机可视化技术的发展对传统2D GIS技术的升级。2D GIS的本质是将3D现实世界中的地物与地理现象投影到二维平面上进行表达,虽然简化了空间信息理解与表达过程,却损失了空间信息量(尤其是高程信息和3D拓扑空间信息),是以牺牲空间信息的真实性和完整性为代价的。3D GIS正是针对2D GIS的这一本质缺陷,试图直接从3D空间的角度去理解和表达现实世界中的地物、地理现象及其空间关系。相比2D GIS,3D GIS为空间信息的展示提供了更丰富、逼真的平台,使人们将抽象难懂的空间信息可视化和直观化,更易于理解,从而做出准确而快速的判断。